我所揭示厌氧铁氮耦合过程的氮氧同位素分馏机制

近日,广东省科学院生态环境与土壤研究所刘同旭研究员团队,运用氮氧双同位素分馏方法和动力学模型方法,深入解析了硝酸还原-亚铁氧化过程(Nitrate reducing Fe(II)-oxidation, NRFO)的微生物机制与化学机制,并在地球化学领域权威期刊《Chemical Geology》发表两篇文章。

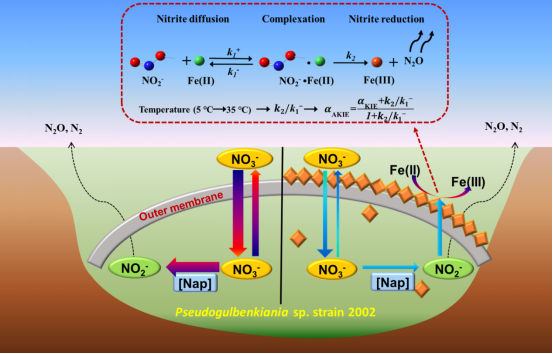

微生物介导NRFO驱动的厌氧铁、氮元素循环耦合过程,在海洋、泉水、地下水和沉积物等环境中广泛分布,会显著影响温室气体排放、矿物形成与演化、污染物的迁移转化等过程。有早期研究认为,此过程是一个纯生物作用;而近年来,则有研究提出了不同观点,认为该过程其实还存在化学作用。因此,出现在NRFO过程中的微生物作用和化学作用是同时发生且难以分割的,其相对贡献难以评估。为更好剖析研究问题,研究团队模拟了中性厌氧条件,并选取了典型的硝酸盐依赖亚铁氧化菌 Pseudogulbenkiania sp. strain 2002为模式微生物。通过研究,团队得到了新发现。

首先在Strain 2002介导的Fe(II)氧化硝酸盐还原过程中,Fe(II)氧化后会生成纤铁矿,从而形成细胞结壳。在分别利用瑞利分馏拟合测试硝酸盐中的氮同位素和氧同位素组成变化后,细胞结壳虽然对硝酸盐的传输过程产生了限制作用,但不对氮氧同位素分馏产生显著影响。

同时,氧同位素富集系数随温度升高而降低,而氮同位素分馏对温度的不敏感。使用氮同位素和氧同位素富集系数的比值(18ε:15ε)来区分化学反硝化与微生物还原亚硝酸盐过程时,需要考虑温度的影响。

另外,反硝化功能蛋白以周质硝酸还原酶Nap为主,其同位素分馏主要受动力学分馏(Nap还原)控制。化学反硝化和生物反硝化过程的富集系数比值(18ε:15ε)也存在显著差异,证实了18ε:15ε可以作为判别耦合体系中的微生物机制和化学耦合机制的特征指标,为微生物-化学耦合体系的研究提供新的思路和方法。

微生物介导的NRFO过程和化学反硝化过程中氮氧同位素分馏机理示意图

(1) Guojun Chen#, Dandan Chen#, Fangbai Li, Tongxu Liu*, Zhuyu Zhao, Fang Cao (2020) Dual nitrogen-oxygen isotopic analysis and kinetic model for enzymatic nitrate reduction coupled with Fe(II) oxidation by Pseudogulbenkiania sp. strain 2002, Chemical Geology, 534, 119456.

(2) Guojun Chen#, Wenqi Zhao#, Yang Yang, Dandan Chen, Ying Wang, Fangbai Li, Zhuyu Zhao, Fang Cao*, Tongxu Liu* (2021) Chemodenitrification by Fe(II) and nitrite: the effect of temperature and dual N-O isotope fractionation, Chemical Geology, accepted.

(土壤分子过程研究团队 陈国俊/供稿)