研究团队在污染物智能化检测领域取得了系列进展

广东省科学院生态环境与土壤研究所陈俊华研究员团队近期在环境、食品污染物智能化检测领域取得了新进展,相关研究成果发表在自然指数期刊《分析化学》(Analytical Chemistry)及《化学通讯》(Chemical Communications)上。

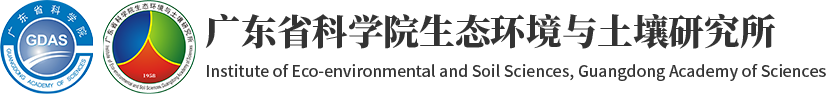

构建新冠病毒及其变异株智能化检测体系

研究团队构建了一种基于核酸四面体组装耦合核酸核酶(DNAzyme)切割的生物传感器,可用于新冠病毒的智能化检测。在检测过程中结合真值表排布,能有效提高新冠病毒检测的智能化程度,方便及时有效甄别不同种类的新冠病毒变异株。同时,该智能化检测体系灵敏度高,可检测到fM冠状病毒核酸,结合分子逻辑门同步检测功能,有效降低了假阳性,显著提高了新冠病毒检测的精确度。相关技术已申请中国发明专利。

图注1:新冠病毒COVID-19及其变异株智能化检测体系构建

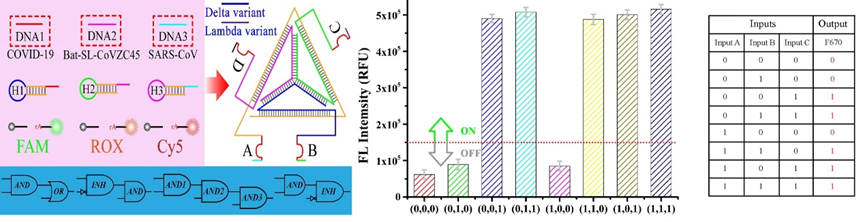

构建重金属智能化检测方法

重金属、有机污染物是危害环境质量和食品安全常见污染源,其中包括铅、镉、砷、抗生素、多氯联苯、真菌毒素等。常规检测方法需要依赖大型仪器,步骤繁琐,过程复杂,难以实现污染物的快速监测。

研究团队基于分子逻辑门原理,以0和1对污染物和输出信号进行编码,结合核酸杂交和信号扩增技术,构建了多种智能化生物传感体系。以重金属镉、铅、铜、锌等为检测目标物,结合功能核酸编码和等温信号扩增,构建了灵敏度达到pM的荧光传感体系,用于多种重金属的智能化识别与检测。该重金属智能化检测方法可自动重置,多次使用,能有效缩短检测时间,提升检测效率。

图注2:重金属分子逻辑智能化检测方法构建

构建可视化智能检测技术

多氯联苯(PCB)难溶于水而易溶于脂肪和有机溶剂,并且极难分解,因而能够在生物体脂肪中大量富集,具有致癌性和致突变性。据估计,全世界已生产和应用中的PCB远超过100万吨,其中已有1/4至1/3进入生态环境,严重危害食品安全、人体健康与环境质量。

研究团队以3,3',4,4'-四氯联苯(PCB77)和2,3',5,5'-四氯联苯(PCB72)为检测目标物,以胶体金试纸条为检测平台,结合DNA支点介导的核酸链置换反应,构建了一种PCB智能化检测技术。这种智能化检测,无需实验室仪器,便于现场快速检测PCB浓度并呈现结果,能满足实际样品现场检测需求。

图注3:多氯联苯(PCB)可视化智能化检测技术构建

相关论文链接:

1. https://doi.org/10.1039/D0CC06799G

2. https://doi.org/10.1021/acs.analchem.1c03051

3. https://doi.org/10.1021/acs.analchem.0c05173

4. https://doi.org/10.1021/acs.analchem.1c03309

5. https://doi.org/10.1021/acs.analchem.0c01022

(环境质量与食品安全研究团队 陈俊华/供稿)